ゲノムが小さくなっていく現象に新説【OISTレポート】

ゲノムが小さくなっていく現象に新説【OISTレポート】

全ての生物は細胞の中にDNAを持っています。細胞に含まれる全DNA配列をゲノムと呼び、その中には生物を構成する全ての遺伝情報(遺伝子)が含まれています。しかし、生物のゲノムの大きさは実に様々です。例えば、キヌガサソウと呼ばれる植物ではゲノムの大きさが1500億塩基対もあるのに対し、キジラミに共生するカルソネラと呼ばれる細菌ではその百万分の1の約15万塩基対しかありません。ゲノムは生物を構成する全ての情報を持っているので、ゲノムがなぜ・どのように進化するのかを理解することは、生物の進化を理解する上で極めて重要です。しかしながら、どういう理由でゲノムの大きさが生物によって異なるのかという問題は未だに謎に包まれています。

この度、沖縄科学技術大学院大学(OIST)ならびにシドニー大学、琉球大学、東京工業大学、理化学研究所などの研究者らによる国際共同研究により、細菌や古細菌などの原核生物※1では、突然変異率、つまり遺伝子配列の変化の速度がゲノムの大きさと密接に関係していることを米国の科学雑誌カレントバイオロジー(Current Biology)に発表しました。

― 通説を覆す発見 ―

「本当に驚くべき結果でした」と、論文の共同筆頭著者でありOIST進化ゲノミクスユニットを率いるトーマ・ブーギニョン准教授は振り返ります。「この分野で近年もっとも広く受け入れられている仮説では、特に内部共生細菌などの原核生物については、有効集団サイズ※2と呼ばれる要因がゲノムの大きさに大きく影響していると考えられてきました。しかし我々の研究はその定説に異を唱えるものです。」

内部共生細菌とは、他の生物の体内あるいは細胞内のみに生息している細菌のことで、それらは体外で生活をしている細菌に比べて非常に小さなゲノムを持っていることが知られています。OIST進化ゲノミクスユニットと琉球大学熱帯生物圏研究センターでは、ブラタバクテリウムと呼ばれるゴキブリやシロアリの細胞内だけに共生する内部共生細菌の研究を行ってきました。この細菌は、宿主であるゴキブリやシロアリの体内にある老廃物をリサイクルすることによって宿主にアミノ酸やビタミンを供給する役割を担っています。この細菌は、ゴキブリやシロアリにおいて、親から子へ卵を介して伝わるため、卵に侵入することができたごく一部の細菌しか次世代に伝わりません。そのため、ブラタバクテリウムでは次世代に伝わる細菌集団の数、すなわち有効集団サイズが極めて小さいと考えられています。

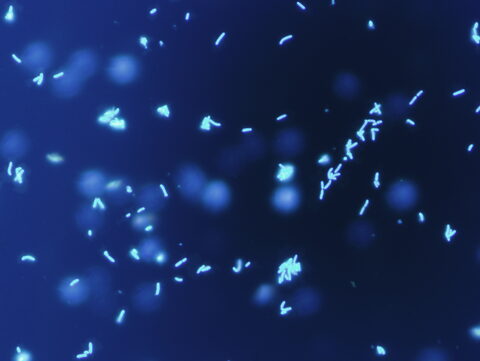

ゴキブリやシロアリの細胞内に生息するブラタバクテリウムを顕微鏡で観察

「有効集団サイズが小さな状況においては自然選択※3の効果が弱まり、進化の過程で偶然の影響をより強く受けるようになります」と、同じく共同筆頭著者である金城幸宏博士は話します。「ある遺伝子群を維持するために十分な自然選択圧が働かなくなると、偶然生じる突然変異によってそれらの遺伝子群は壊れてしまい、最終的にはゲノムから失われ、その結果ゲノムは縮んでいきます。」

有効集団サイズの縮小がゲノムの縮小を引き起こすという考えには説得力がありますが、一方で有効集団サイズが大きい自由生活性※4の細菌においてもゲノムが小さくなる現象が知られています。つまり、有効集団サイズによるとする仮説は、ゲノムが小さくなるという現象の一部しか説明できません。これまで、有効集団サイズ以外の要因についてもいくつか提唱されてきましたが、突然変異率については見落とされてきました。

― 突然変異がゲノムを小さくする ―

そこで研究チームは、二つの異なる内部共生細菌の分類群と、七つの異なる自由生活性の細菌・古細菌の分類群に属する多くの微生物からゲノムデータを取得し解析しました。

それぞれの分類群について、研究チームはまず、各微生物の分岐パターンを表現する進化系統樹を推定しました。次に、OISTの生物複雑性ユニットを率いるシモーネ・ピゴロッティ准教授らによる数理モデルにより、どのように遺伝子の欠損が生じたのかを推定し、遺伝子の欠損率を算出しました。さらに、各ゲノムのDNA配列の情報から突然変異率および有効集団サイズの指標となる値を算出し、統計的に比較することで、それらが遺伝子欠損率とどのような関係にあるのかを調べました。

驚くべきことに、研究チームによる解析の結果からは、これまで定説とされてきた有効集団サイズとゲノム縮小との間に明確な関連性は見られませんでした。一方で、突然変異率と遺伝子欠損率の間には明確な正の相関関係、すなわち突然変異が頻繁に起こると遺伝子の欠損も早く起こるという関係があることが明らかになりました。

― ゲノムが小さくなっていく仕組み ―

「この研究で、突然変異が増えることによって遺伝子が失われていくことがわかりましたが、その仕組みについてはまだ解明できていません。しかしながら、理論的には、任意の遺伝子について、突然変異率がある一定の速さを超えるとその遺伝子に働く自然選択が機能しなくなることが知られています。わかりやすく例えると、突然変異率と自然選択というのは“モグラ叩き”のような関係にあります。多くの場合、自然選択(ハンマーで叩く)の方が早いので突然変異(モグラ)を抑えられますが、突然変異(モグラ)の方が早くなると、自然選択(ハンマー)は突然変異をゲノムから排除することができなくなります。結果、有害な突然変異により遺伝子が不活化され、失われていくのです。自然選択の強さはそれぞれの遺伝子がどの程度重要かによって異なるので、より重要度の低い遺伝子から徐々に失われていくことになります。私たちは、そのようなメカニズムがこの発見の背後にあると考えています」と、金城博士は話します。

研究チームはまた、どのようにして遺伝子が失われるのかを理解する手がかりとして、小さなゲノムが多くの場合、“D N A修復遺伝子”を失っているという事実を見出しました。

「DNAの変異は多くの場合D N A修復遺伝子によって修復されますが、この遺伝子が失われると変異が元に戻らなくなるため、突然変異率が上昇します。突然変異のほとんどは有害なので、結果としてより早く遺伝子が壊れてしまい、ゲノムから失われることになります。また、例えばそれにより失われる遺伝子が別のD N A修復遺伝子であったならば、突然変異率はさらに上昇することになります」と、琉球大学熱帯生物圏研究センターの徳田岳教授は説明します。

本研究により、どのように遺伝子が失われるのかが明らかになってきました。しかし一方で、ゲノムが小さくなっていく微生物において、なぜ突然変異率が上昇するのかという部分については未だ謎が残ります。

「このような現象が原核生物と呼ばれる微生物の進化においてなぜ生じたのかという点は非常に複雑な問題です。突然変異率の上昇は、不要な遺伝子を素早く排除するために微生物に有利な現象として進化したのかもしれないですし、あるいは、たまたま偶然に起こっただけなのかもしれません」と、金城博士は話します。

― 学界への挑戦 ―

今回の発見は、ゲノムの進化という現象に新たな脚光を当て、これまでゲノムが小さくなる理由として学界で通説であった「有効集団サイズ説」に対して再考を迫るものです。

「我々の得た結果は、有効集団サイズではなく、突然変異率の増加が内部共生細菌や自由生活性細菌・古細菌といった原核生物のゲノムを小さくしていく現象の引き金になっていることを示しています。これは、全ての細菌や古細菌において何がゲノムサイズの進化を駆動するのかを網羅的に理解するための重要な一歩になることでしょう」と、ブーギニョン准教授は話します。

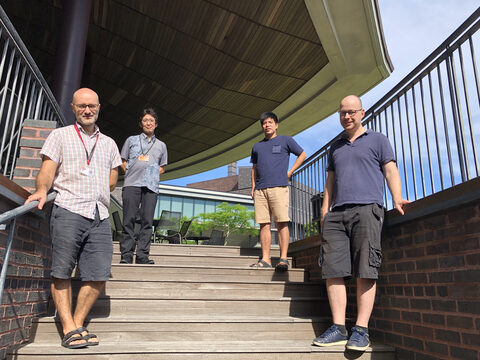

左から:シモーネ・ピゴロッティ准教授(OIST生物複雑性ユニット)、徳田岳教授(琉球大学熱帯生物圏研究センター)、金城幸宏博士(OIST進化ゲノミクスユニット)、トーマ・ブーギニョン准教授(同)

用語説明

*1 原核生物:細胞の中に核を持たない生物。細菌(バクテリア)や古細菌(アーキア)がこれに当たる。これに対し、動物や植物、カビやきのこなどの細胞内に核を持つ生物のことを真核生物という。

*2 有効集団サイズ:遺伝的な交流を持つ生物の集団において、実際に繁殖に関わる個体の数を一般化したもの。ただし、対象生物における有性生殖の有無などによって解釈が異なる。これが大きいと自然選択の効果がより強く働き、逆に小さいとその効果が弱まる。

*3 自然選択:生物集団の繁殖の過程で、個体の持つ性質の違いにより次世代に残る個体の数に確率的な違いが生じること。一般的には、より有利な性質を持つ個体はそうでない個体に比べて次の世代で子孫が増えやすくなる。

*4 自由生活性:特定の他の生物に依存しない生物。主に微生物について用いられる。